許多反對者認為,無條件基本收入會讓人們失去工作的意願,從而使整個經濟衰退,也衝擊「天下沒有白吃的午餐」等既有觀念。

首先,必須釐清關於工作的概念,不是所有獲利的工作都富有意義,反之,不是所有富有意義的工作都能獲利。全民基本收入被乍聽之下一知半解的人,誤解成「鼓勵人不工作」或是「不勞而獲 」,這到底有沒有道理?

我們先來看看所謂的「工作」是甚麼?如果你對工作的定義只定位成是「賺取收入的方式」,那麼你對「全民基本收入」的概念就會很有偏見。

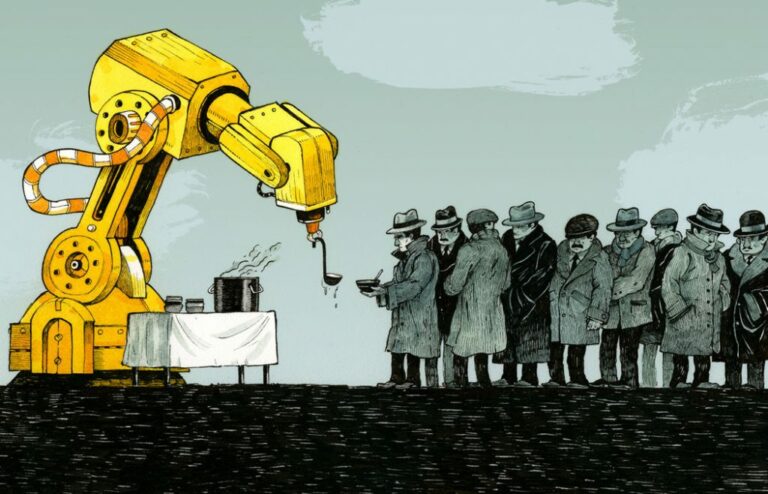

從許多現金發放計劃研究發現,直接現金發放時,會離開工作崗位的狀況,只發生在新生兒媽媽和處於學齡期的孩子。 在一些研究中,高中畢業率上升。 在某些情況下,人們甚至會工作更長的時間。 引用哈佛和麻省理工學院的一項研究:「我們發現現金發放對工作行為沒有影響。」

我們可以思考一下:

一、家庭主婦在家帶孩子照顧長輩,算不算 「工作」?

二、退休的人出來做義工、當志工,算不算 「工作 」?

三、你辭去原來的給薪工作,回家照顧生病的家人,算不算 「工作 」?

四、將自己的熱情貢獻給自己所愛的人、事、物,那算不算 「工作 」?

如果以上的答案都是肯定的!你的疑慮是什麼?

「全民基本收入」的宗旨是支持每個人去作自己所熱愛的工作,去學習自己所熱愛的科系,就算這份工作只是去陪人聊天、就算這科系未來沒有前途,只希望那是每個人生命所熱愛、喜歡及興趣的工作,而不是不工作、不學習。

假設台灣地區的公民每人發放一萬台幣,幾乎不足夠在許多地方生活,當然也不足以完全負擔或更優渥的人生享受。 為了有意義地提升生活品質,人們仍然得需要出去工作,賺取更多的收入才行,基本收入僅能維持最基礎的生活保障。(提醒: 一萬元只是假設打比方說,而非倡議此確定金額 ,適當的發放金額可以再經過全民的公開討論)

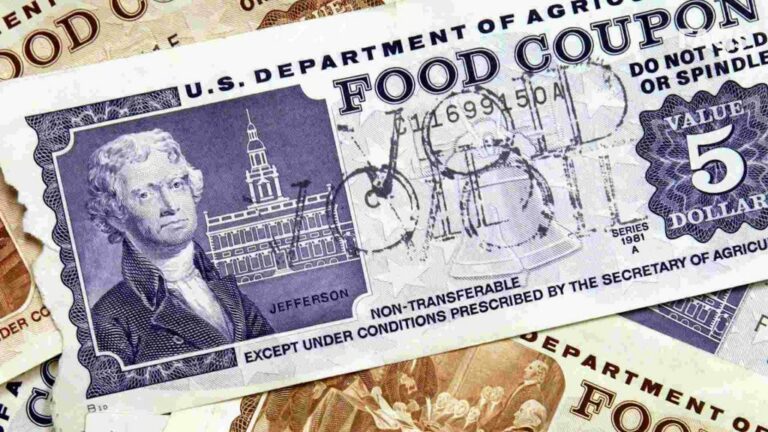

當 UBI 成為國民的「權利」,而非「救助」時,大家就不必為了這種「有工作就不能拿」的社會救助精打細算。UBI 可以讓人們安心,並保證他們的基本需求,因此窮人可以生存,中產階級改變工作,更富裕的投資。

全民基本收入的保障,讓人們不再被迫接受自己沒有熱情的工作,而是根據每個人的長處發揮才華,最終實現自己的夢想,當人們為了熱情、心中有愛而從事一份工作,基本收入給了這群人,一個穩固的基石。