不,所謂機器人不是「會行走會說話」的哆啦A夢去你家幫助你。 太多人還未經歷親眼見到科技進步對人類生活的影響,當我們說機器人來了,腦海立刻浮現科幻電影中的景象,很難與現實連結。

到了 2025 年,機器人就會取代中階白領的工作,被點名的包含會計師和房產仲介、零售人員、打字文書。各種服務業、餐飲業、金融業,只要人可以做的,都無一倖免,李開復說:這些機器人智慧、高效率、勤奮、不會犯錯,只需供電和網路的成本,就會一年 365 天、一天 24 小時的「上班」。

傳統產業仍然以廉價外勞為主,機器人可以勝任台灣人不願意做的3K產業:即辛苦、骯髒、危險的工作,因為年輕人不願意做,只要機器人越來越便宜,技術越來越普及,雇用外勞成本就會比機器人昂貴,且越富裕的資本家越有辦法投資在自動化生產上,這代表世界財富分配的天秤將更傾斜至極端。

機器人是按著人類的形象所設計出來,目的是讓他們可以做任何人類都可以做的所有事情,繼續支撐國家的產業及經濟,將人類從無意義的勞動中解放出來。而機器只工作、不消費,甚至剝奪畢業新鮮人及求職者的工作機會,最終因缺乏足夠的收入與購買力,使得社會失去消費動能,終將威脅到經濟成長,造成貧富差距擴大。

屆時,結構性失業將會大爆發,導致成千上萬人失業。

只要回想一下二十年前,互聯網或智慧手機沒有上市前的日子跟現在相比,你送給別人一台 iPhone 時,發現他仍在使用舊式的按鍵手機。當他懂得怎樣使用 iPhone 後,他一定不會回去使用舊式手機。

我們的腦袋不該還沿用上個世紀的思維, 這好比以科舉時代的老舊觀念來解決現在的問題。 當今影響世界最重要的電腦,也由60 年前如一房間那般大的大型電腦,變為每個人家中的桌上型電腦、筆記型電腦,直到現在的智慧型手機,足以應付和照顧一個人每一分秒的需要,更貼身、亦更具影響力。

今時今日的多功能移動智慧型電話,例如 iPhone,其內置的功能和可安裝的應用程式多達上萬個以上,已經不單是一個普通和別人通話的電話,還可以作為數位相機、攝錄機、圖像處理、視像電話、音樂播放機、電子電郵收發器、遊戲機、衛星定位、相簿、電子書、字典、家居搖控等等,一應俱全。

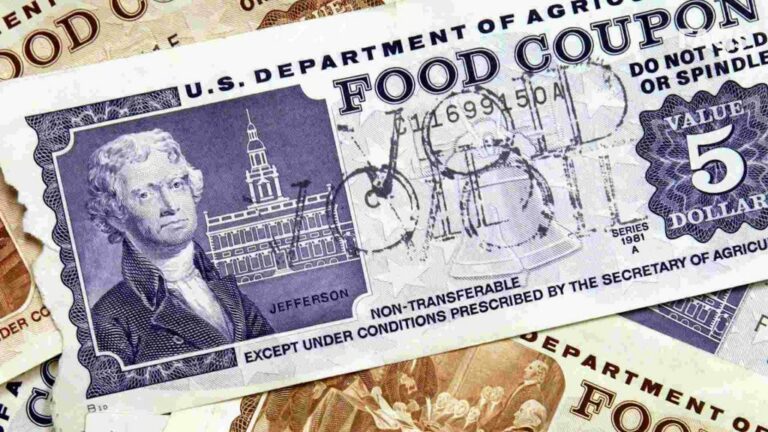

因著電腦科技的發展一日千里,人類文明中多種重要的產物,如信件、攝影、電話、語言、音樂,甚至貨幣都因為「新科技」更加的便利。信件變為 Gmail、菲林底片變為 JPEG、按鍵式電話變為 iPhone、唱片、錄音帶變為 Spotify、印刷書變成 EPUB、實體貨幣演變為區塊鏈(Bitcoin)…. 等等,新科技為人們生活帶來的方便程度,是二十世紀的人無法想像的。

現今,「新科技」所帶來的,已非單單一件新產品所產生的熱潮,而是完全改革了人類的基本生活模式,甚至使以往倚靠舊有模式發財的大企業,都因跟不上,或抗拒「新科技」,結果完全被「新科技」的洪流衝擊,最終倒閉破產,或失去原有的市場優勢。

我們正處於自動化的第四波。當軟體取代成千上萬的生產線作業員或汽車開始自動駕駛,甚至商場一個個關閉,因為現在每個人都從他們的電腦及行動設備上購物,需要依賴電腦資訊工作的高學歷白領將被 AI 人工智慧、軟體所吞噬;需要仰賴基層勞工的製造業將被機器人、硬體所取代。

自2000年以來已經取代了400萬個製造業崗位,自動駕駛的大卡車已經在科羅拉多州遞送貨物了。 十分之一的美國工人從事零售業。科技在這樣的發展下去,我們就會來不及了。在科技性失業危機全面爆發之前,現在就是讓全民基本收入實施的時候了,避免大量人類因失業而無法生存,引發社會動盪及危害。