計劃性報廢(Planned Obsolescence)是自 1932 年全球經濟大蕭條末期,由 Bernard London 所推行的一種工業陰謀,有意為產品設計有限的使用壽命,令產品在一定時間後報廢。

這種「惡意淘汰」在長期上可以帶給生產廠商很多好處,因著產品被刻意縮短使用期,消費者便因為對該產品有持續的需求,於是便會再次購買,而增加產品生產率和公司營利。

由燈泡開始到物質、布料、電子,其實不是這麼易損壞的,它損壞,是因為「高科技」所導致,使一件原是設計出來,過百年也不會損壞的東西,在短時間內損壞。

現今的電腦、印表機、電視、冰箱、衣服、襪子、鞋子等,你以為真的那麼容易壞掉嗎?全是計算好的,你鞋子的膠水,是有時間計算的。我們到醫院縫合的線也有「時間計算」,計算出它何時會溶掉,我們是活在這個時代。

某些方法可以製造出永恆的塑膠和線,製造出比鋼絲更有用的東西。我覺得這是笑話,因為,這是完全不能售賣的。要是可以售賣,半世紀前,那些全都已經可以賣給你了。「產品耐用」是完全不可能的事,你並不是活在如此的世界。你活在的世界,是奢華過甚的世界。

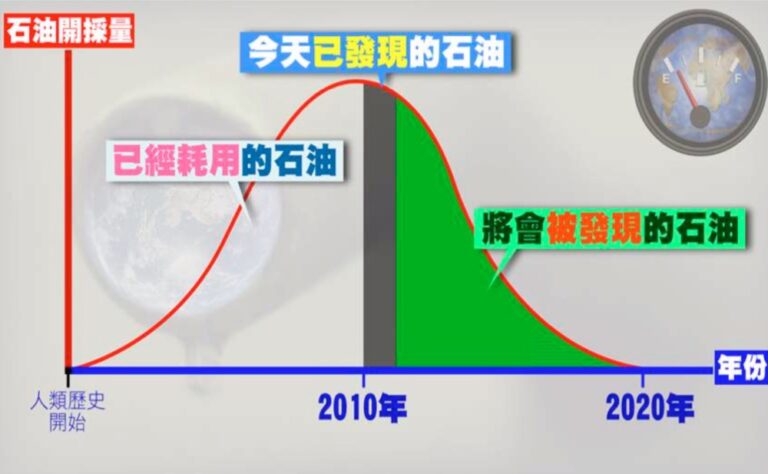

西式生活,從經濟、醫藥、科技和能源等,都是依著共同的原理,使人類不斷浪費及消耗,永遠得不到需要上的真正的滿足,從物品、個人身體健康、疾病的治療和能源上的使用,都是消耗和重複消費。