走在都市街頭,你是否注意過那些默默佇立在馬路邊的身影?

一位阿伯舉著房地產廣告牌子站在十字路口,汗水順著額頭滴落;一位中年婦女在捷運出口遞出一張張廣告傳單,被行人冷眼拒絕;一位白髮阿嬤騎著腳踏車穿梭在車陣間,一手販賣著玉蘭花,一手緊握生活的尊嚴。

這些人所從事的,是俗稱的「馬路職業三件套」:舉牌、發傳單、賣玉蘭花。

- 舉牌:常是打工學生或長輩,站在路口舉著廣告牌,有時還得扮裝吸睛,風吹日曬雨淋全都得撐過。

- 發傳單:在商圈、捷運站口發送店家優惠,常常被人拒絕,一天下來手痠腳麻,還得笑臉迎人。

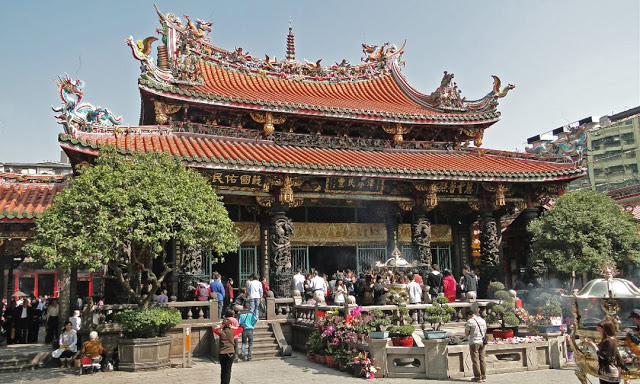

- 賣玉蘭花:多由長輩或弱勢群體販售,騎車穿梭在車陣中,靠著一朵朵花換取生活費,是最有「台灣味」的一幕。

它們是城市中最不起眼的角色,卻也是都市邊緣勞動的縮影。

這三種工作有一個共通點:低技術、無保障、高替代性。不需要證照、學歷、甚至不一定需要年輕力壯,只要你願意站在街頭、承受冷漠與忽視,就能換取微薄的報酬。

表面上看來,這些只是過渡性的臨時工作,但實際上,許多從事這些工作的勞工,已經在這個位置上待了數年,甚至數十年。並非不努力,而是被制度排除在穩定就業體系之外。

經濟學家稱這類族群為「非典型勞工」,但在現實生活中,他們更像是都市的隱形人。沒有勞健保,沒有年資累積,也沒有職涯發展可言。更諷刺的是,這些工作雖然低薪、缺乏尊嚴,卻仍是很多人最後的退路。當社會安全網撐不住,當正職工作愈來愈難找,這類街頭勞動便成了底層人民勉強維持生計的方式。

這些工作為何仍存在?

表面上,這些是再平凡不過的臨時工作,但實際上,它們反映的,是一整套系統性結構的殘酷真相:

市場需要它們

這些工作存在,是因為有其「補縫性功能」:

- 商家需要便宜的廣告宣傳方式 → 找人舉牌比媒體廣告便宜。

- 品牌需要人力快速派發資訊 → 發傳單比數位行銷省事。

- 弱勢長者無法獲得正職 → 賣玉蘭花成了最後的自力更生手段。

它們不被重視,卻又無法被忽視,像是城市機器中運作正常的灰色齒輪。

有人不得不做

這些工作多半由中高齡、身心障礙、低學歷、無社會資本者從事。他們往往被正規職場排除,沒有選擇,只能靠這些零碎、臨時的工作勉強維生。

社會上許多聲音會說:「他們為什麼不去學技能?為什麼不換工作?」但現實是——不是每個人都有退路與重來的成本。

自動化反而繞過他們

理論上,這些勞動可以被機器人或科技替代,例如自動發傳單機器人、LED 廣告車、自動販賣機。但為什麼這些技術遲遲沒有導入?

這些工作之所以存在,是因為人力便宜、需求零碎、設備投資報酬率低。

- 安裝一台舉牌機器人或自走廣告車的成本,可能是找人舉一整年牌子的薪資。

- 發傳單的效果原本就有限,雇主不會願意花額外錢導入技術。

- 賣玉蘭花更是屬於非正式經濟,多由弱勢者自營生計,企業與政府都不會投入資源去「自動化販花」。

答案其實很現實:人力太便宜了,機器反而不划算。

當一個人舉牌一整天的薪資只有 1000 元時,誰會花 50 萬設計一台自走廣告機?這也說明了:技術的進步,優先取代的是成本高的中產職位,底層反而因為太便宜,成了自動化的真空地帶。

這是工作,還是貧窮的象徵?

這些工作看似讓人「靠勞力生存」,但其實是一種被制度困住的無聲求救。它們的存在證明了一件事:

這個社會允許你努力工作,但不保證你因此能脫貧。

這打破了長久以來的「努力就會成功」神話,也讓人質疑:當工作變得毫無未來性、無法累積資源,那麼工作本身還能稱為尊嚴的出口嗎?還是,只是一種延長痛苦的手段?

這不只是個人困境,而是制度性的剝奪。當教育、醫療、就業、安全網全面不足時,這些人便只能在社會的邊緣掙扎,不斷重複「低薪→維生→無法翻身→持續低薪」的惡性循環。

如果他們也被機器人取代

當這些低薪勞動真正被機器取代,表面上是科技進步,實際上卻可能造成更大規模的社會排除。

想像這樣的情境:

- 廣告都由自走 LED 車投放,舉牌工人失去工作;

- 傳單改為數位投放,發傳單者無處可去;

- 玉蘭花販賣被視為交通危險,由自動販售機取代長者。

問題來了:取代他們的機器與系統,是否會給他們新的出路?還是,只是將他們徹底踢出經濟體系?如果制度沒有隨之更新,科技進步的結果,將不會是人類解放,而是更多人的「失去」。當整個社會都默許這些工作只能由底層人來做,機器反而不會進場,因為我們從未真正關心這些人是否該被解放。

我們需要一個新的社會想像:全民基本收入

面對這樣的現象,我們不得不思考:如果連「努力工作」都無法讓人脫貧,那麼社會是不是應該提供一種「無條件的安全網」?這便是「全民基本收入(Universal Basic Income, UBI)」的核心思想。

什麼是 UBI?

- 每一個國民,不分階級、不看條件,每月固定領取一筆基本生活費;

- 不取代其他福利,而是作為保障人類生存權的最基礎制度;

- 能夠自由選擇勞動型態、不再為了生存被迫接受壓迫性的工作。

如果有了 UBI,那些馬路職業還存在嗎?

或許還是會有廣告人員、街頭小販,但那會是自願的選擇,而非「沒得選」的退路。那些過去只能靠販花、舉牌勉強維生的人,可能會選擇去學習、去休息、去陪伴家人、去轉職,甚至只是單純地,不再被生活壓得喘不過氣。

UBI 不會讓人變懶,它只會讓人性有空間活出尊嚴。

城市的低窪地,是制度漏水的出口

「努力會有回報」是中產階級的信仰,但這些工作活生生地戳破了那個泡泡。「不是每個努力工作的人,都能改善生活。」社會會自動用「是他自己不夠努力」、「懶惰」這種說法來撫平焦慮,合理化這樣的存在。所以我們選擇忽略、不談、不看,讓這些人留在城市的邊緣角落。

這不是他們的錯,而是我們共同建構的社會制度,選擇了放任某些人留在最低處。我們該問的,不是「為什麼他們只能做這種工作」,而是:「我們為什麼還允許一個人努力工作,卻永遠無法翻身?」

當一個社會願意給每個人一塊基本的立足之地,我們才有可能真正談論平等、自由與希望。