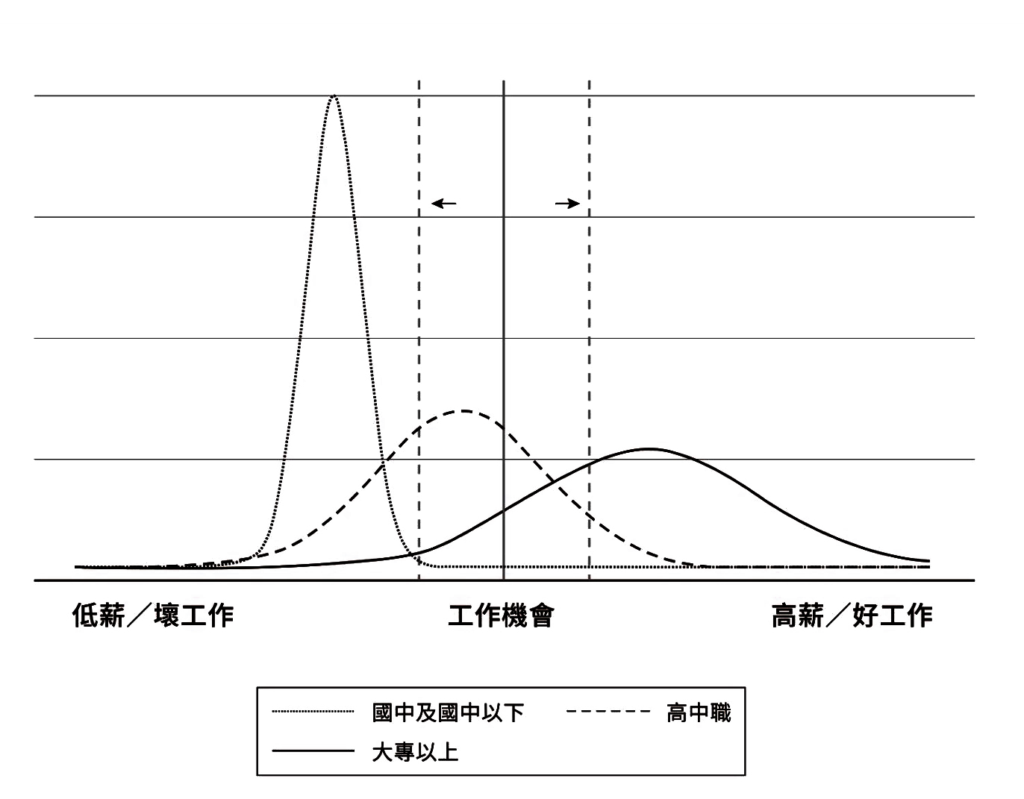

現今的社會結構下,若是沒有大學文憑,便會很難找到舒適的工作,升學主義在我們的社會文化普遍存在,因此,即使成績不好,大多數家長也是希望其子女至少有個大學文憑,並沒有很認真地思考未來是否會走向相關的產業,而是以能獲得大學文憑的前提作為優先考量。

台灣大學泛濫成災,已造成奇特現象:「大學生不值錢,碩士、博士滿街走。」以前有個說法是台北一塊招牌砸下來,十之八九是砸到大學生。

當每個人都可以上大學的時候,我們的大學文憑就開始貶值了,如同貨幣一樣,供給過多,就會導致貶值。此一結果,可能會導致台灣的大學文憑將來不被其他國家的大學或產業界所承認。

原因不全然出在沒有工作機會,而在於人力素質太差,企業即使有缺也不敢用。最明顯的現象是,儘管技術學院和科技大學遍地皆是,但國內科技廠卻普遍為人才短缺所苦,找不到合格工程師。

以目前台灣產業人力所需,仍然是以基層人力需求居多,過去應該投入基層人力的社會新鮮人,因為擁有大學文憑,反而不願意屈就基層的技術工作,卻又去削價競爭擠服務業,導致一個怪現象,「台灣失業率高,同時缺工率也高」。

現在大學供給過多,大學已經無法有效淘汰不適任的學生,使得我們的大學讓不想讀的人,多浪費四年的時間光陰,而且,一旦畢業出社會,也不一定可以找到理想的工作,而這些人也讓我們的大學文憑,不能讓產業界的高階主管認同,導致我們的大學文憑在貶值。

台灣學生幾乎每一個人都可以念大學,但這也反映出教育資源的浪費,因為資源不是用在最需要的人身上,其實高等教育不是適合每一個人來就讀,即使歐美先進國家,進入大學的門檻很高,不是人人都可以去讀,因此許多人高中職畢業後就投入社會工作,接受業界的職業訓練,學習工作所需的技能。

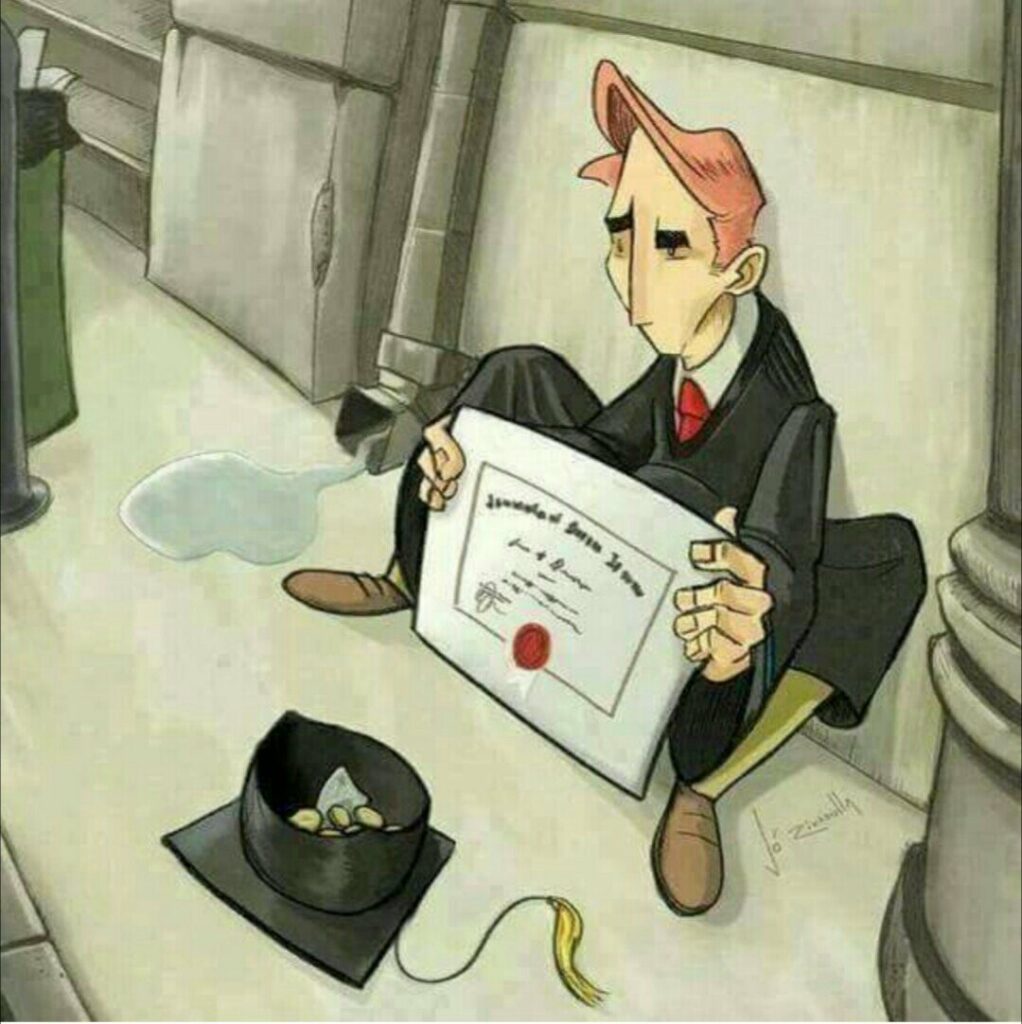

文憑對社會的意義,最重要的功能是創造和鞏固階級。經濟社會下的人們,基於自利和資源有限的情境下,透過競爭來奪取支配權,因而在社會中將產生無止盡的衝突。

許多人類所創造的價值理想皆是用來包裝此野心的工具,並利用意識型態將此手段合法化,其中「學歷」就是工具之一。文憑可像錢幣兌換貨物一樣兌換所要的職業,當市面上有更多的大學學歷角逐少數職業時,它也會像錢幣般會發生通貨膨脹的現象。

學校教育所生產出的文憑就是一種文化通貨,人們企圖透過此種文化通貨來奪取生產組織中的較好位置─「狗屁工作」(bullshit jobs),因為位置的擁有,就決定了階級的高低。因此教育系統的出現,其功能不是為了培育人才,而是被當作一種鞏固菁英階級權益,限制其他階層向上流動的手段。

職業組織中位置與權力的,就代表了社會的階級關係;因此比起生產線上的「高薪藍領」,「低薪白領」才會出現擠破頭的現象,因為人人都想進入社會地位「看似」較高的職業。當其如此的時候,就不再只是個人具備哪些能力,其能力優秀與否的問題而已,而是社會階級就此被鞏固了。

延伸閱讀:社會區分職業貴賤,取決於你的收入

目前台灣就是正面臨這種文化通貨膨脹、社會階層鞏固的問題,只是大多數的人無法「看穿」此種機制,而是將結果歸諸於個人能力與否,因此就越是陷入信仰文憑、競逐文憑的惡性循環中,也才形成了此種看似矛盾、非理性的「社會現象」。